微通道反應器如何改善其苛刻條件?

瀏覽次數: 342 發布時間:2017-12-26 10:33:38 發布人:editor

引言

微反應器高效的傳熱和傳質作用以及其連續流動的特性,能夠實現對化學反應各種條件的精確控制,從而有效避免因受熱不均或配比混合不均等造成的副反應的發生,同時能夠大大提高反應的效率、產率和選擇性等。微反應器天然的封閉性又使其在反應中無需額外進行惰性保護就能夠順利實現反應的高效進行。

本文對芳香雜環類化合物的鋰鹵交換反應進行探討。通過微反應器對反應條件的精確控制探索優化反應條件,能夠快速高效地合成芳香雜環類衍生物,并且反應條件溫和。

1 豪邁化工微反應器套裝設備的組成

針對不同的反應需要使用不同的構筑單元,以達到期望的效果。常見的構筑單元包括,控溫系統(如冷熱一體機),輸送系統(如泵),反應器系統(微反應器),調節系統(如熱電偶)等,如圖1。

圖1 豪邁化工的微反應器套裝設備

2 鋰鹵交換反應

2.1反應通式

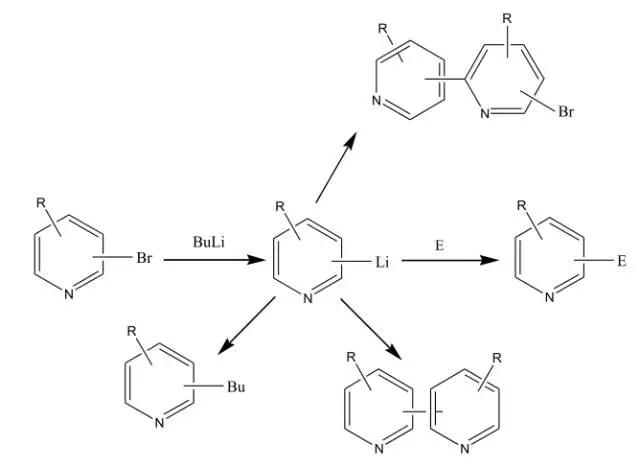

鋰鹵交換反應通式:

圖2 鋰鹵交換反應通式

2.2 實驗過程

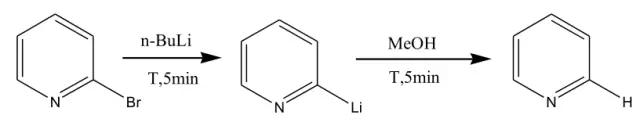

(1)對于使用有機鋰試劑的反應,一般都需要在-78℃氮氣保護下進行操作。首先進行常規反應操作,并且選取不同的溫度來嘗試研究對反應的影響。選取2-溴吡啶為模板底物,分別在以下溫度進行鋰鹵交換反應,-78℃,-60℃,-40℃,-20℃和0℃,并在相同溫度下用甲醇粹滅。

圖3 2-溴吡啶在不同溫度的常規鋰鹵交換反應

運用Schlenk技術保證反應體系的無水無氧,將100 ml三頸燒瓶置于低溫恒溫槽中,設定相應溫度(-78℃,-60℃,-40℃,-20℃和0℃),三頸燒瓶中配有0.16M 2-溴吡啶的四氫呋喃溶液10 ml。在攬拌條件下,緩慢滴加1.6M正丁基鋰的正己烷溶液1 ml,滴加完畢,反應5 min后,相同溫度下加入2 ml甲醇淬滅,后將三頸燒瓶從低溫恒溫槽中取出,緩慢升至室溫,進行HPLC檢測。

在各個溫度下反應時,可以觀察到反應溶液隨著溫度增高,顏色逐步加深,在0℃時反應溶液己經變為深褐色或黑色,可以初步判斷反應隨溫度升高副產物越來越多。將各個溫度下的檢測結果繪制成圖(如圖4),可以很直觀的看到隨著溫度的升高,我們所希望的產物產率明顯下降,生成大量副產物。下一步計劃在微反應器中嘗試上述反應。

(2)三進樣的微反應器系統,泵1輸送2-溴吡啶四氫呋喃溶液,泵2輸送正丁基鋰的正己烷溶液,泵3輸送純甲醇。反應進行時,2-溴吡啶四氫呋喃溶液和正丁基鋰的正己烷溶液在三通閥處相遇,進入微管道充分反應后,與甲醇在微管道的R處完成粹滅。最終反應液流入到收集裝置中,進行HPLC檢測。

在每個溫度下進行多次試驗,試驗結果基本保持一致。將各個溫度下的檢測結果繪制成圖,可以看到微反應器降低了溫度對鋰齒交換反應的影響,隨著溫度升高產率下降明顯變慢。

3 結論

鋰鹵交換反應是有機合成中十分重要的反應,它可以在芳環上引入各種取代基[1]。但是其反應條件往往比較茍刻,通常需要氮氣保護以及-78℃的低溫環境,即使在這樣的條件下副反應依然可能發生,尤其是像二溴吡啶這樣的多反應位點的活潑底物[2]。常規反應進行時,即使在1:1當量下,因為混合問題可能造成局部不均勻致使副產物生成。在相同溶劑條件下,將該反應引入微反應器體系中,微反應器憑借迅速有效地傳質混合作用,可以有效地避免副產物(二鋰吡啶)的生成[3]。而且微反應器中進行的芳香雜環類鋰鹵交換反應可在溫和易操作的條件下實現,快速高效的合成產物。相對于傳統的反應容器,微反應器大大提高了反應效率和有效降低反應所需能耗,同時提高了反應溫度。

參考文獻

[1] Chen, L.S.; Chen, G.J.; Tamborski, C., Regiospecific Synthesis of Aromatic Compounds Via Organometallic Intermediates: I. Para-Substiuted Benzenes [J]. Journal of Organometallic Chemistry, 1983, 251(2): 139-148.

[2] Leroux, F.; Schlosser, M., The “Aryne” Route to Biaryls Featuring Uncommon Substituent Patterns [J]. Angewandte Chemie International Edition, 2002, 41(22): 4272-4274.

[3] Nagaki, A.; Yamada, S.; Doi, M.; Tomida, Y.; Takabayashi, N.; Yoshida, J. –i., Flow Microcreactor Synthesis of Disubstituted Pyridines from Dibromopyridines Via Br/Li Exchange without Using Cryogenic Coditions [J]. Green Chemistry, 2011, 13(5): 1110-1113.