催化材料前沿研究成果精選

瀏覽次數: 342 發布時間:2017-12-21 08:54:28 發布人:editor

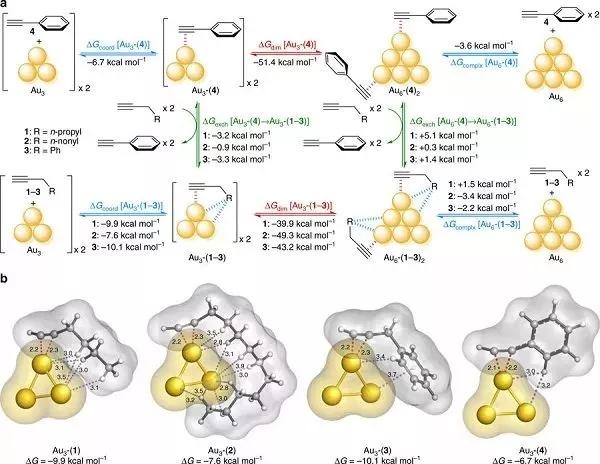

1. Nature子刊:金底物相互作用在催化金亞納米團簇中的關鍵作用

圖1. 金亞納米團簇理論計算圖

金在催化中的應用在過去的25年中經歷了巨大的發展,主要是由于其在溫和的反應條件下的高催化性能和在有機官能團轉化中的高選擇性。 根據金的氧化和聚集狀態,已經開發了不同類型的反應。 因此,Au(0)以小尺寸納米粒子(AuNPs)的形式用于非均相催化活化C-X鍵(X = C,H,鹵素等),而Au(I)和Au(III)物質被廣泛用作活化烯烴和炔烴的均相催化劑,金催化劑的發展使得有機合成的活性和復雜性大大提高。近日,來自西班牙拉里奧哈大學的Gonzalo Jiménez-Osés和José M. López-de-Luzuriaga教授(共同通訊)團隊描述了通過烷基鏈或芳族基團附加到簡單的炔烴的反應性π鍵上的非常小的金亞納族(Au n , n < 10)的瞬態穩定。中長鏈脂肪族炔烴(1-己炔和1-二十烷)和苯乙炔相對于苯乙炔的布朗斯特無酸水合的優越性能被實驗證明,并在計算上進行研究。由量子力學計算和時間分辨發光實驗支持的色散Au ... C-H和/或Au ...π相互作用的協作網絡被認為是這種穩定的起源。

文獻鏈接:The key role of Au-substrate interactions in catalytic gold subnanoclusters (Nat. Commun., 2017, DOI: 10.1038/s41467-017-01675-1)

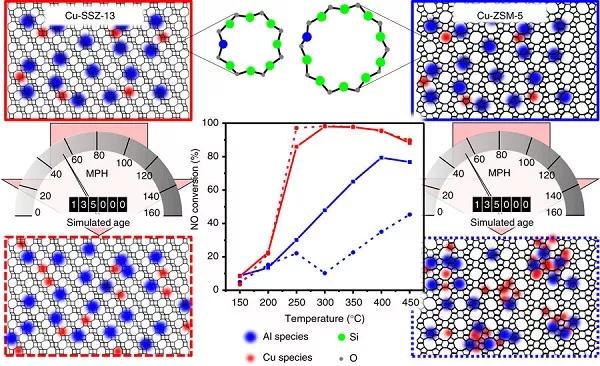

2. Nature子刊:納米級斷層攝影揭示了自動銅交換沸石催化劑的失活

圖2.反應測試和實驗結果概述

Copper-交換沸石菱沸石(Cu-SSZ-13)因其選擇性催化還原汽車尾氣中NOX 和氨而且因為它相比其他催化劑尤其是Cu-ZSM-5表現出了優越的反應性能和穩定性而在近期被商業化。來自烏得勒支大學Jonathan D. Poplawsky和Bert M. Weckhuysen(共同通訊)等人通過使用原子探針層析成像技術(APT),在納米分辨率下確定三維分布的銅和框架元素(Al, O, Si)在新鮮的和老化的Cu-SSZ-13和Cu-ZSM-5,并且校正了與催化活性和其他特性相關。這兩種新催化劑都含有一種異構的銅分布,這種分布只有在適當的原子敏感性的情況下才會被識別出來。在在行業標準135000英里的模擬之后, Cu-SSZ-13展現了Cu和Al團簇, 然而Cu-ZSM-5特點是嚴重的 Cu和Al 聚合成鋁酸銅相 (CuAl2O4尖晶石)。 The application of APT作為一個敏感和局部表征手段提供了納米級異質結導致催化活性和物質失活的識別

文獻鏈接:Nanoscale tomography reveals the deactivation of automotive copper-exchanged zeolite catalysts (Nat. Comm., 2017, DOI:10.1038/s41467-017-01765-0)

3. Nature子刊:由金屬有機骨架制造高負載的二氧化硅負載的鈷費托催化劑

圖3. 催化劑合成示意圖

制備高負載金屬納米載體催化劑的合成方案的發展在過去幾年得到了很大的關注。 由于這些關鍵性能參數之間有明確的相互依賴性,獨立控制金屬負載,納米粒子尺寸,分布和可接近性已經被證明是具有挑戰性的。 近日,德爾福特理工大學及國王阿卜杜拉科技大學的 Jorge Gascon(通訊作者)提出了一種逐步的方法,使用含鈷金屬有機框架作為硬模板(ZIF-67),解決了這個長期的挑戰。 二氧化硅在空間的Co-金屬有機框架中的縮合,然后熱解并且隨后煅燒這些復合物使得高負載的鈷納米復合材料(重量約50%的Co)具有約80%的氧化鈷還原性和良好的顆粒分散性,在費 - 托合成中表現出高活性,C5 +選擇性和穩定性。

文獻鏈接:Manufacture of highly loaded silica-supported cobalt Fischer–Tropsch catalysts from a metal organic framework (Nat. Commun., 2017, DOI: 10.1038/s41467-017-01910-9)

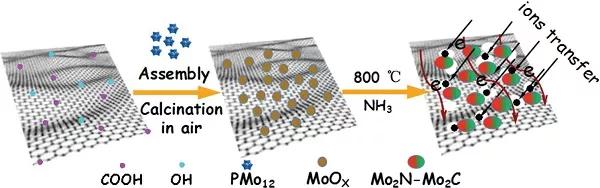

4. Adv. Mater.:多孔還原氧化石墨烯復合Mo2N–Mo2C異質結用于HER

圖4. 合成示意圖

來自黑龍江大學的田春貴和付宏剛教授(共同通訊)提出了一種原位催化刻蝕策略,用于制造多孔還原氧化石墨烯減少石墨烯氧化物,同時與小尺寸的Mo2N–Mo2C異質結進行復核(Mo2N–Mo2C/HGr)。 雜化材料展現出了出色的產氫活性,起始電位為11 mV (0.5 M H2SO4) 和18 mV (1M KOH) 。 堿性媒介中催化劑的活性在高電流密度(>88 mA cm−2)優于Pt/C 。在一系列的實驗和理論計算的支持下,Mo2N–Mo2C/HGr高活性歸結于小尺寸, Mo2N–Mo2C異質結以及HGr良好的電荷/傳質能力。

文獻鏈接:Holey Reduced Graphene Oxide Coupled with an Mo2N–Mo2C Heterojunction for Efficient Hydrogen Evolution (Adv. Mater., 2017,DOI: 10.1002/adma.201704156)

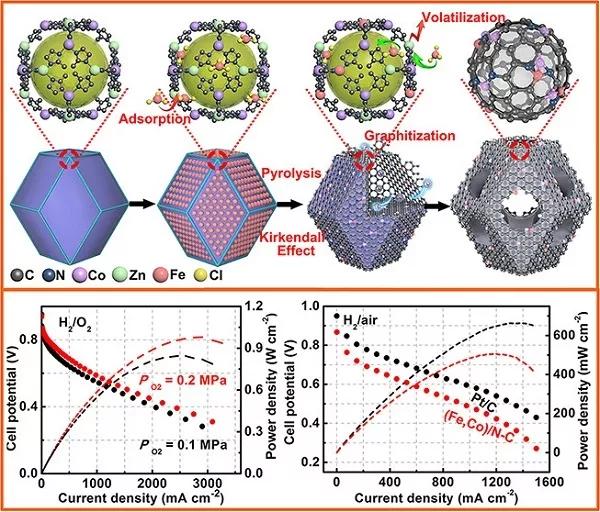

5. J. Am. Chem. Soc.:N配位雙金屬位點的設計:用于酸性氧還原反應的穩定且活性的非鉑催化劑

圖5. 催化劑的制備流程圖以及結構形貌圖

目前,報道的非貴金屬催化劑催化的ORR活性由于嚴重的浸出而在酸性介質中緩慢,表現為較大的超電位(40-400mV)和穩定性差于市售的Pt / C。為了實現商用Pt基材料的替代,中國科學技術大學吳宇恩教授和西安交通大學常春然副教授(共同通訊)團隊開發了一種主客體策略,構建了一種在N摻雜多孔碳上嵌入Fe-Co雙重位點的電催化劑,并展示了其在酸性電解質中氧還原反應的活性。該催化劑表現出優異的氧還原反應性能,具有與市售的Pt / C相當的起始電位(Eonset,1.06 vs 1.03V)和半波電位(E1 / 2,0.863 vs 0.858V)。燃料電池測試表明(Fe,Co)/ N-C比H2 / O2和H2 /空氣中報道的大多數無Pt催化劑優異。 此外,這種具有雙金屬位點的陰極催化劑在長期運行中是穩定的,電極測量為50,000次循環,H2 /空氣單室操作為100小時。 密度泛函理論計算揭示了雙重位點有利于O-O的激活,對四電子氧還原至關重要。

文獻鏈接:Design of N Coordinated Dual-Metal Sites: A Stable and Active Pt Free Catalyst for Acidic Oxygen Reduction Reaction (J. Am. Chem. Soc., 2017, DOI: 10.1021/jacs.7b10385)

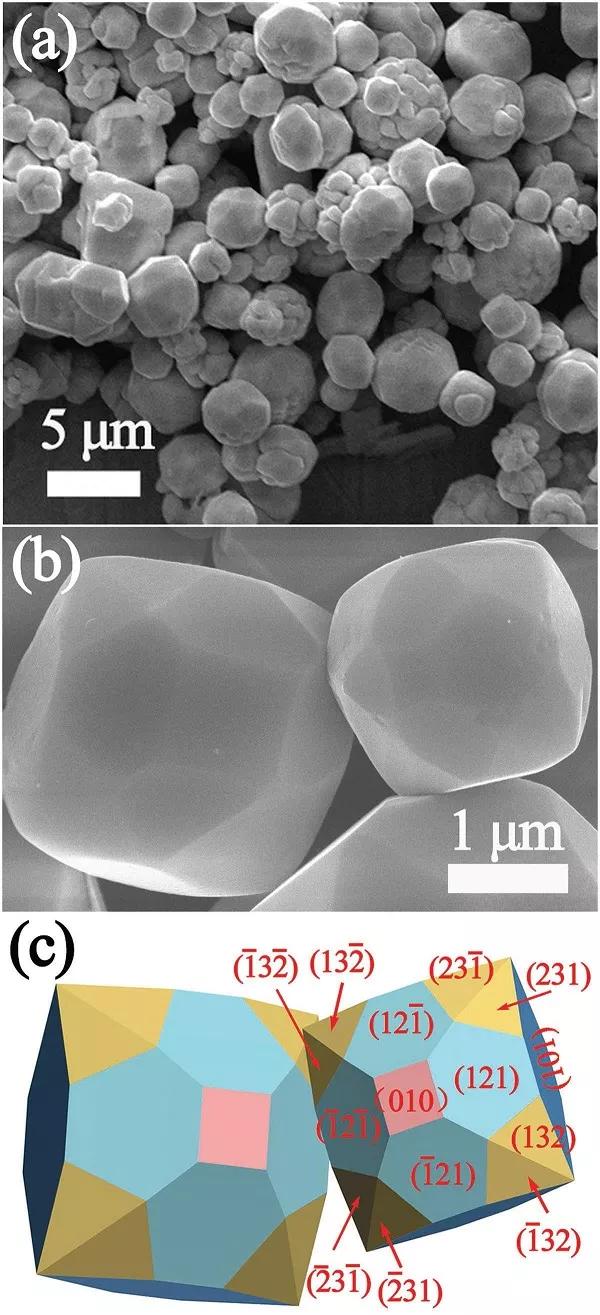

6. Adv. Mater.:高指數面環抱多面微晶促進光催化水解活性

圖.6 BiVO4多面體形貌

來自南京大學的周勇教授和遼寧大學的周鑫教授(共同通訊)采用微量金納米粒子制備了被{132}, {321}, and {121}高指數面包圍的史無前例的30-面BiVO4多面體。高指數面的增長結果顯示,比低指標相對應的光催化水分解,BiVO4多面體光催化水分解產氧得到3-5倍的增強。理論計算表明水分解在高指數表面比低指數表面(010), (110), 和(101)更容易發生,與此同時OER過電位也顯著降低。在430nm光源照射下,沒有額外電子供應的O2 產生的表觀量子效率達到了18.3%,這比迄今為止所報道的催化劑高出一個數量級。

文獻鏈接:Polyhedral 30-Faceted BiVO4 Microcrystals Predominantly Enclosed by High-Index Planes Promoting Photocatalytic Water-Splitting Activity (Adv. Mater., 2017,DOI: 10.1002/adma.201703119)

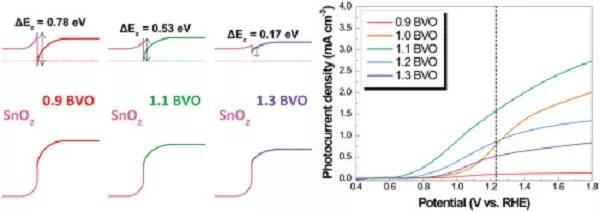

7. Nano Energy:溶液法制備成分可控的BiVO4光陽極高效光電化學水氧化

圖7. 不同組分的BiVO4的帶結構

雖然BiVO4對于光驅動光電化學(PEC)水解是一種極具前景的光陽極,但是化學成分(Bi/V比例)的精確調控以及通過摻雜提升電學特性對于提升PEC性能是必要的。近日,來自韓國KAIST的Byungha Shin教授(通訊作者)團隊進行了基于不同Bi/V比例以及涉及不同Mo摻雜濃度的BVO復合物工程。通過物理和化學分析,研究人員發現BiVO4的材料特性以及它的PEC性能對化學組成及其敏感。研究人員優化的BiVO4基光陽極在最先進的SnO2/BiVO4異質結光陽極中展現出了最高的光電流——在相對于RHE下1.23V 產氧電流密度為2.62 mA cm−2和硫氧化電流密度為4.20 mA cm−2。 研究人員通過BiVO4的帶結構來解釋眾多不同組成成分的PEC性能,這項工作指出了為實現高效BiVO4基光陽極,對化學成分進行精細調控的重要性,對于未來制備其他高性能光電極的研究指明方向。

文獻鏈接:Compositional engineering of solution-processed BiVO4 photoanodes toward highly efficient photoelectrochemical water oxidation (Nano Energy, 2017, DOI:doi.org/10.1016/j.nanoen.2017.11.034)

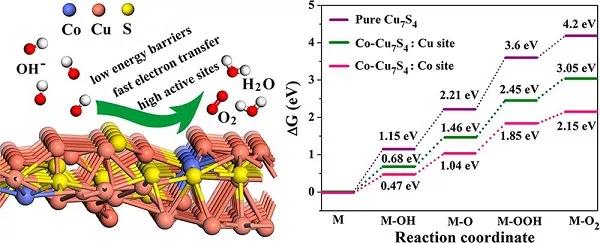

8. ACS Nano:Co摻雜Cu7S4納米盤修飾電催化活性中心用于高效OER

圖8. Co摻雜Cu7S4計算圖

Cu基電催化劑在水氧化中很少有研究,雖然它們很廉價,但是因為它們極差的活性和穩定性。因此,開發有效的途徑來提升銅基電催化劑的活性對于其實際應用至關重要。通過金屬摻雜來改變電催化活性中心的電子結構繼而促進電子在催化活性位點和電極之間的傳輸是一種重要的方法來優化氫氣和氧氣的脫附能,進而提升固有電催化活性。來自蘇州大學的王顯福副教授和晏成林教授(共同通訊)等人通過鈷摻雜Cu7S4納米盤得到了高效的OER催化劑。DFT表明鈷摻雜Cu7S4能夠加速電子在鈷和銅之間傳輸,進而降低中間體和產物在OER過程中的能量勢壘。正如所期待的,該體系展現出了在10 mA cm−2的電流密度下過電位只有270 mV 。

文獻鏈接:Electronic Modulation of Electrocatalytically Active Center of Cu7S4 Nanodisks by Cobalt- Doping for Highly Efficient Oxygen Evolution Reaction (ACS Nano, 2017, DOI:10.1021/acsnano.7b05606)