張永明、袁望章課題組:非芳香性氨基酸及聚氨

瀏覽次數: 342 發布時間:2017-07-31 15:02:53 發布人:editor

張永明、袁望章課題組:非芳香性氨基酸及聚氨基酸具有普遍本征發光性質---上海交通大學

蛋白質的發光因其基礎理論研究的重要性及其廣泛的應用前景引起了人們的極大興趣。傳統觀點認為蛋白質的發光,特別是其室溫磷光(RTP)主要來源于色氨酸、酪氨酸、苯丙氨酸三種芳香性氨基酸。對于非芳香性氨基酸,由于缺乏典型的共軛發光基團,其發光性質鮮有關注。近10年來,人們報道了少數非芳香性蛋白質及多肽聚集體的本征發光。然而,對其發光機理還存在廣泛爭議。其中較為普遍的觀點是由于聚集體中氫鍵的形成,電子沿著氫鍵骨架離域而導致發光。

最近,上海交通大學張永明、袁望章課題組在前期研究大米、淀粉、纖維素等天然產物(Sci. China Chem. 2013, 56, 1178)及聚丙烯腈(PAN, Small, 2016, 12, 6586)等合成高分子發光基礎上,提出了非典型發光化合物的簇聚誘導發光(clustering-triggered emission,CTE)機理,即非典型生色團的簇聚導致電子云重疊,使其共軛擴展,同時構象剛硬化程度增加,從而導致聚集體可受激發射。大量的實驗數據表明,CTE機理可合理解釋許多非芳香性體系(J. Polym. Sci. Polym. Chem. 2017, 55, 760),并可指導相應的化合物設計(化學學報, 2016, 74, 935)。

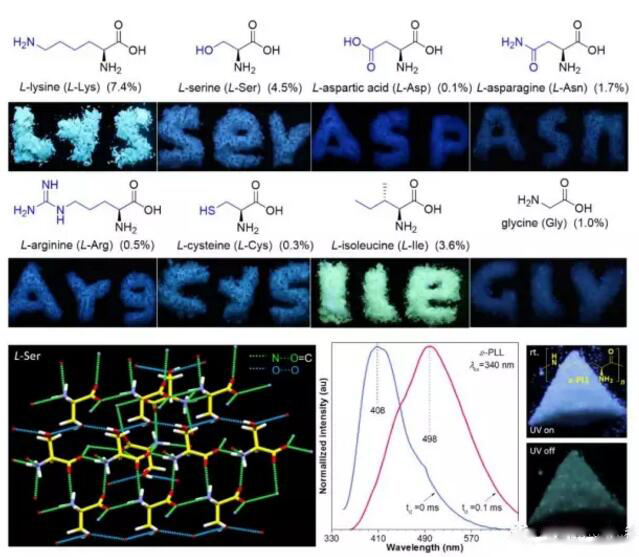

在上述研究基礎上,為進一步揭示非芳香性生物分子的發光機理,并探尋生物體系與其他非典型發光體系的關聯,張永明、袁望章課題組對構成生物體系的基本單元氨基酸進行了研究。結果表明,含不同側鏈基團(NH2、OH和SH等)的所有天然非芳香性氨基酸固體,即便在365 nm紫外光照下,也可以產生可見光發射。以賴氨酸(L-Lys)、異亮氨酸(L-Ile)、絲氨酸(L-Ser)為例,其稀溶液即便在77 K也不發光,而其濃溶液和固體即便在室溫也能發光,表現出濃度增強發光和聚集誘導發光(AIE)性質。這些光物理行為與PAN體系性質頗為相似,因此可用CTE機理合理解釋。單晶結構分析進一步顯示晶體中除H···O=C、H···O–H等氫鍵外,還存在大量O···O、C=O···N、O=C···C=O 及 O=C···O=C等分子間相互作用形成的3D空間電子相互通道(through space electronic communication channel)。考慮到非氫鍵體系的類似發光行為,作者認為這些非芳香性氨基酸的發光是由后面的電子相互作用造成的,而氫鍵能促進這些相互作用的形成,并能進一步使分子構象剛硬化,從而有利于發光。

值得注意的是,除熒光發射外,非芳香性氨基酸在固態還廣泛表現出RTP發射,這即便在芳香性化合物中也較為少見。在非芳香性氨基酸研究的基礎上,作者還研究了以ε-聚-L-賴氨酸(ε-PLL)為代表的聚氨基酸的發射行為。同氨基酸單體和PAN等化合物一樣,ε-PLL也具有濃度增強發射和AIE性質,其濃溶液和固體粉末在365 nm紫外光照下發射強藍光。特別地,ε-PLL固體具有超長壽命RTP。這些實驗結果一方面揭示了非芳香性生物分子與以往非典型發光體系發光行為的相似性,另一方面說明了非芳香性生物分子本征發光的普遍性。

上述結果對人們重新認識蛋白質的發光,特別是其在固態發光和RTP發射以及生物分子的自發光具有借鑒意義。同時,對設計新型生物熒光分子具有一定的指導作用。依據實驗結果和對機理的理解,作者設計合成了可發光的三肽(L-Lys-L-Ile-L-Ser),同時驗明谷胱甘肽(glutathione)也具有本征發光性質,而后者在前期文獻報道中是不發光的。由于生物分子較好的生物相容性和光學活性,后續有望開發出新型非典型生物發光材料,并實現其在生物醫藥和光電等領域的應用。研究結果在線發表于Science China Chemistry(《中國科學:化學》英文刊,DOI: 10.1007/s11426-017-9114-4)。陳曉紅博士生為該論文第一作者,袁望章副研究員及張永明教授為共同通訊作者。