缺陷誘導MoS2納米帶外延生長及其高效光催化制氫

瀏覽次數: 342 發布時間:2017-10-24 08:33:51 發布人:editor

近年來,隨著經濟的迅猛發展,我國對能源的需求日益增加。目前,人類仍主要依賴于化石燃料提供能源,過度使用化石燃料已造成嚴重的能源和環境問題,尋求清潔的可再生能源迫在眉睫。氫氣作為一種高效清潔的二次能源載體,被譽為未來的石油。開發和利用無污染的氫能源是替代化石燃料的一種最佳途徑,因此受到了各國的高度關注。水分解制氫是以自然界取之不盡的水為原料,通過電催化分解水的方式生成氫氣,因此是一種安全、綠色、有效的制氫方法。但是目前全球僅有20%左右的氫氣來自于水分解,其主要原因是水分解過度依賴稀有金屬做催化劑,比如鉑、銥和銠。而這些稀有金屬儲量少、價格昂貴,無法滿足工業生產需要。近年來,尋找價格低廉、自然界儲量高的析氫催化劑成為了能源、材料、凝聚態物理、化學等諸多領域的研究熱點。

光催化制氫是一種開路的光電化學反應,主要通過光驅動半導體材料生成電子/空穴對,電子傳輸到析氫催化劑然后與水反應生成氫氣。以電子作為媒介,這種策略實現了光能到化學能的直接轉換,是一種能夠從根本上替代化石燃料的人工光合技術,因此稱為可持續“光子”經濟效應。過去二十年,研究的焦點主要集中在如何改性半導體材料,縮小帶隙,增加光捕獲能力,提高光生電子效率上,而對于析氫催化劑的研究,主要以負載鉑為主。直到越來越多的廉價的、高活性的析氫催化劑被報道后,人們才開始考慮從析氫催化劑入手,降低光催化制氫的成本。早在20世紀70年代,就有關于MoS2催化析氫反應的報道。然而塊體的MoS2由于導電性差、活性位點少導致催化性能差,因此之后的很長一段時間,關于MoS2 的析氫反應催化劑都無人問津。直到2005年,Hinnemann等發現MoS2的Mo邊界結構與固氮酶的析氫反應活性位點的結構極為相似,可能具有很高的析氫反應催化活性,且這種類石墨烯二維材料具有超高的比表面積和低廉的價格等優點,擁有巨大的商業價值。但是相對于金屬鉑,MoS2是二維結構的半導體材料,與光催化劑結合時,異質結界面區域較小且電荷傳輸遲緩,如何通過納米結構的調控提高MoS2析氫活性是推動這種無鉑開路光催化反應的關鍵。針對這一關鍵科學問題,張侃教授通過MoS2定向附著生長機制成功制備了非對稱與對稱MoS2末梢焊接CdS納米線(tipped structure分別發表于Adv. Func. Mater. 26 (2016) 4527,Nano. Energy. 34 (2017) 481上),在420nm波長下獲得了37.6%的量子效率。然而,鉑末梢焊接CdS納米線在光催化制氫反應中的量子效率已經接近100%,因此,就電荷傳輸效率而言,MoS2跟鉑之間仍存在很大的差距。

【成果簡介】

近日,南京理工大學張侃教授依托曾海波教授的工信部重點實驗室,與美國斯坦福大學,韓國延世大學,韓國成均館大學,韓國科學研究院展開多方等合作,通過缺陷誘導的外延生長法,成功合成出了[001]取向的MoS2納米帶/[0001]取向的CdS納米線的共軸異質結構。這種外延的異質結構在420nm下,達到了79.7%的光生氫氣的量子效率,并在520nm極限吸收邊界下,仍然擁有9.67%的量子效率。結果表明,CdS納米線表界面的缺陷種類是間隙金屬Cd0,并集中在CdS的(110)晶面上。而CdS(110)晶面上的(101)的晶格間距與MoS2(002)晶面的晶格間距匹配度高達99.7%,通過間隙金屬Cd,成功形成了共軸,且與軸向成~30°夾角的MoS2納米帶/CdS納米線的外延結構。通過低損耗的電子能量損失譜,進一步證實了一個不同于CdS和MoS2納米帶的界面組分,隨后的密度泛函理論模擬揭示了這種特殊的界面具有金屬特性,因此促進了電子在界面的低損耗傳輸。這一結果為以后新型無珀析氫催化劑在開路光催化制氫反應中的應用打開了一扇窗,并為光催化劑的設計提供了新的思路,相關結果發表在最新一期的Nano Letters上。

【圖文導讀】

(a-c)CdS納米線的(0002)晶面

(d-f)CdS納米線的(110)晶面

(g,h)Cd 3d 和 S 2p的X射線光電子譜

(i, j)CdS的(0002)和(110)晶面模型以及對應的傅里葉轉化點陣圖譜

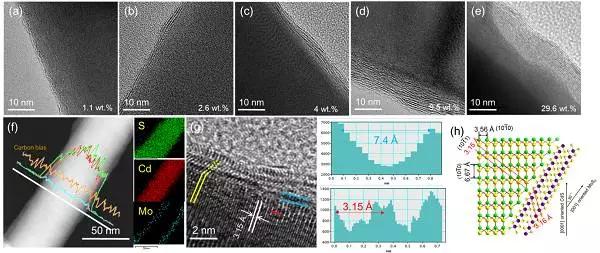

(a-e)外延逐漸增生的MoS2納米帶

(f)高角環形暗場像-掃描透射電子像以及元素分布

(g)外延界面的高清透射像

(h)外延的晶體結構圖

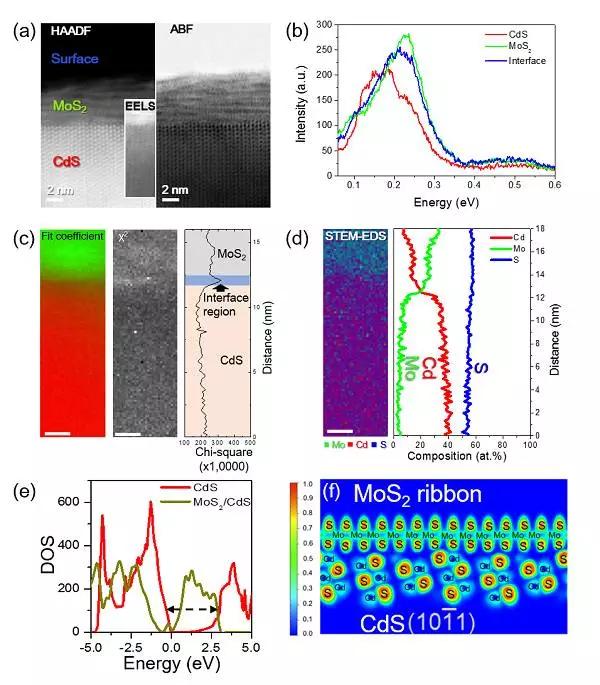

(a)外延界面的高角環形暗場像以及球面像差修正-掃描透射電子像

(b)低損耗電子丟失能譜

(c)外延界面的卡方系數分布圖

(d)外延界面的掃描透射電子像的元素分布圖

(e,f)外延界面的態密度以及電子局域函數圖

(a)開路光催化制氫產率

(b)單光子計數下的光生電子壽命

(c)光催化制氫的循環測試

個人簡歷

張侃,南京理工大學材料學院教授。2015年獲得韓國成均館大學納米工學博士,2015~2017延世大學BK1+研究教授。主要從事光電半導體材料的微觀構筑、器件的宏觀集成及其在光電轉換及存儲的應用研究。在材料缺陷態改性、器件表界面結構設計、電荷傳輸和轉移調控等方面共發表SCI/SCIE論文50余篇,他引1500余次 (h-index 22)。近3年就光電轉換及存儲領域發表論文如下。

1.Double 2-dimensional H2-evoluting catalyst tipped photocatalyst nanowires: A new avenue for high-efficiency solar to H2 generation. Nano Energy 34 (2017) 481

2.Overcoming Charge Collection Limitation at Solid/Liquid Interface by a Controllable Crystal Deficient Overlayer. Adv. Energy. Mater. 7 (2017) 1600923.

3.An Order/Disorder/Water Junction System for Highly Efficient Co-Catalyst-Free Photocatalytic Hydrogen Generation. Energy. Environ. Sci. 9 (2016) 499.

4.Delocalized Electron Accumulation at Nanorod Tips: Origin of Efficient H2 Generation. Adv. Funct. Mater. 26 (2016) 4527

5.Dual Oxygen and Tungsten Vacancies on a WO3 Photoanode for Enhanced Water Oxidation. Angew. Chem. Int. Ed. 55 (2016) 11819.

6.Unassisted photoelectrochemical water splitting beyond 5.7% solar-to-hydrogen conversion efficiency by a wireless monolithic photoanode/dye-sensitised solar cell tandem device. Nano Energy 13 (2015) 182.

文獻鏈接:Defect-Induced Epitaxial Growth for Efficient Solar Hydrogen Production(Nano Letters,2017,DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b02622)