張強&Gogotsi最新Nature Communications:納米金剛石抑制

瀏覽次數: 342 發布時間:2017-08-30 10:11:08 發布人:editor

張強&Gogotsi最新Nature Communications:納米金剛石抑制鋰枝晶生長

【引言】

鋰作為最輕的金屬,具有遠高于商用石墨負極的大理論比容量(3860mAh g-1)。金屬鋰上Li+/Li氧化還原對提供了最低的電勢(-3.04V vs. SHE),從而所得金屬鋰電池容易實現高工作電壓。然而,金屬鋰負極在循環中產生危險的鋰枝晶,一方面鋰枝晶導致短路引發安全事故,另一方面,鋰枝晶增加了金屬鋰和電解液的接觸面積,形成“死鋰”,降低庫倫效率、增加極化、縮減循環壽命。這些問題都限制了金屬鋰電池的實際應用。

采用固態/凝膠聚合物電解質、調控金屬鋰表面空間電荷、引入三維納米骨架能夠抑制金屬鋰的生成。如果能夠從成核角度調控金屬鋰沉積,有望進一步理解金屬鋰循環原理,實現金屬鋰的受控沉積。事實上,枝晶生長問題不只是可充電金屬電池領域特有的。傳統的電鍍工業中,曾廣泛研究過Ni、Co這些金屬涂層的均勻生長與枝晶抑制。當前,納米金剛石共沉積技術已經廣泛應用于工業生產當中。金屬離子吸附在納米金剛石的表面,通過在電解槽和電場中的電解質轉移運到電極表面;金屬離子吸收電子,還原成金屬沉積在電極表面。因此,通過俘獲少量納米金剛石粒子,就可以調控固體電解質界面膜表面的納米粒子修飾沉積狀態,以望調控金屬鋰的形核,抑制金屬鋰枝晶的生長。

【成果簡介】

近日,來自清華大學的張強教授(通訊作者)研究團隊、德雷塞爾大學的Yury Gogotsi教授(通訊作者)研究團隊以及華中科技大學江建軍教授研究團隊在Nature Communications上發表題為”Nanodiamonds suppress the growth of lithium dendrites”的文章。該文章報道了一種受電鍍工業所啟發的共沉積方法,使用納米金剛石作為添加劑,添加進入經典鋰離子電池電解液(LiPF6作為溶質、EC/DEC作為溶劑)中,以此抑制鋰枝晶的生長。通過搭建與電解槽相似的兩電極體系(銅箔作為正極鋰箔作為負極),ODA官能團修飾的納米金剛石粒子加入并分散在酯基電解質當中,鋰離子與金納米金剛石共沉積在基底上,產生了均勻無枝晶的鋰沉積,得到了穩定的電化學循環性能。

【圖文導讀】

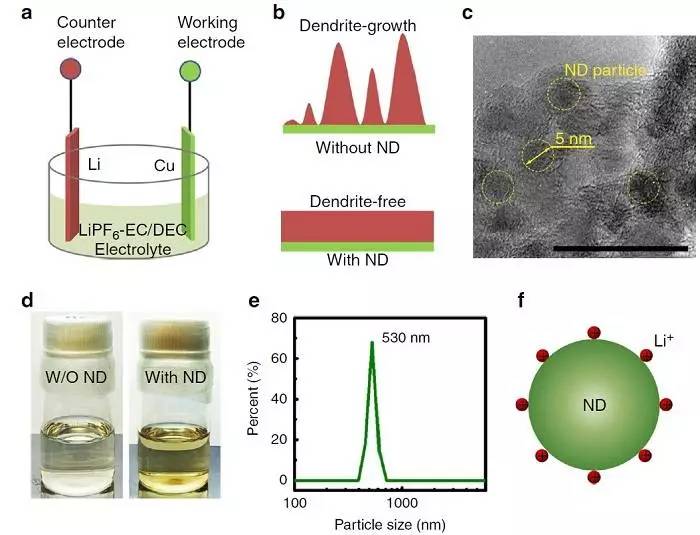

圖一:納米金剛石添加在電解質中的性質和鋰離子電沉積中的應用。

(a) 電解槽示意圖;

(b) 納米金剛石添加劑抑制鋰枝晶的生長;

(c) 納米金剛石粒子的TEM圖。

(d) 添加了納米金剛石的LiPF6-EC/DEC電解液圖像前后對比;

(e) LiPF6-EC/DEC電解液中納米金剛石團聚物的孔徑分布;

(f) 吸收了鋰離子的納米金剛石粒子。

圖二:直流電鍍后鋰沉積的形貌。

沒有添加(a)和有添加(f)納米金剛石的圖形描述;

(b)-(e) 沒有添加劑的LiPF6-EC/DEC電解質中的鋰沉積的SEM圖;

(g)-(j) 有添加劑的LiPF6-EC/DEC電解質中的鋰沉積的SEM圖;

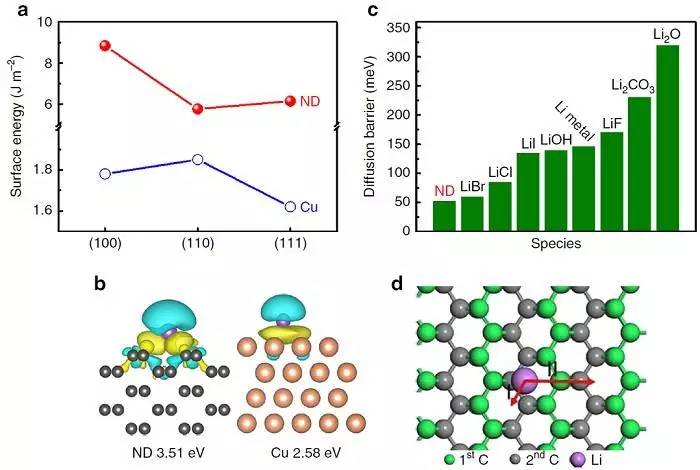

圖三:第一性原理計算描述鋰離子在納米金剛石表面的沉積行為。

(a) 納米金剛石和銅的低指數切面表面能;

(b) 鋰在納米金剛石表面(110)和銅表面(111)的不同電荷密度;

(c) 鋰在不同表面的擴散壁壘;

(d) 鋰在納米金剛石(110)表面的最穩定的吸收位點和擴散路徑。

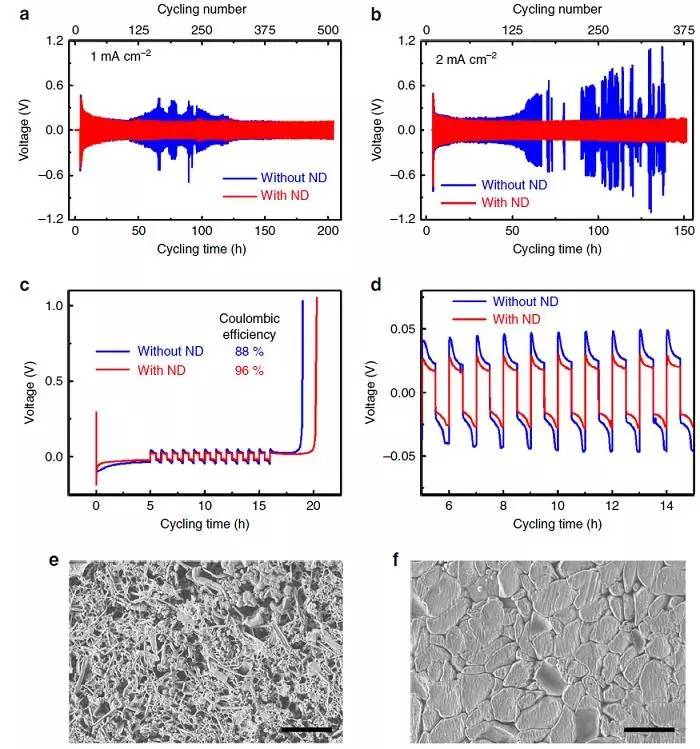

圖四:長時間循環的電化學穩定性。

對稱Li|Li電池在(a)1mA cm-2和(b)2 mA cm-2的充放電曲線;

(c) 電壓-時間曲線計算Li|Cu電池的平均庫倫效率;

(d) 圖c中5-15h的放大圖;

0.5mA cm-2電流密度下有添加劑(e)和無添加劑(f)的鋰沉積形貌。

圖五:鋰離子和納米金剛石的共沉積。

當在電解液中添加少量納米金剛石顆粒時,這些粒子可以在電場和流體的傳送作用下到達負極表面,并均勻分布,成為鋰離子的形核點。納米金剛石與鋰離子具有強吸附作用,這些均勻分布的納米金剛石形核點將會吸附鋰離子在這些點的沉積。由于鋰離子在納米金剛石表面的擴散勢壘很小,鋰離子傾向于在納米金剛石表面均勻沉積。

【總結與展望】

提出了一種納米金剛石輔助的抑制金屬鋰電池中鋰枝晶生長的方法。在金屬鋰形成過程中,納米金剛石粒子作為異相成核種子并吸收鋰離子。由于鋰離子在納米金剛石表面的低能量擴散壁壘,吸收的鋰離子產生了均勻的鋰沉積。納米金剛石修飾的電解液提供了穩定的循環壽命,在Li|Li電池中,1mA cm-2電流密度下循環200h,2mA cm-2電流密度下循環150h,在Li|Cu電池中,庫倫效率達到96%(無添加劑電解液中為88%)。

相關研究成果發表于Nature Communications 2017, 8, 336, DOI: 10.1038/s41467-017-00519-2。該工作在北京市科委、科技部、自然科學基金委、清華大學博士生短期留學基金的資助下完成。

文獻鏈接:Nanodiamonds suppress the growth of lithium dendrites (Nat. Commun. 2017, 8, 336, doi: 10.1038/s41467-017-00519-2)

本工作的第一作者為清華大學程新兵博士,通訊作為為清華大學張強及美國德雷塞爾大學Yury Gogosti。

程新兵于2012年本科畢業于天津大學化工系,2017年博士畢業于清華大學化工系,師從于清華大學張強。2016年其受到清華大學博士生短期留學基金資助,赴美國德雷克塞爾Yury Gogotsi教授課題組訪問。程新兵以第一作者身份在Chem Rev,Chem,Nat Commun,Adv Mater, Angew Chem, ACS Nano等國際學術期刊上發表SCI論文21篇, 5篇入選ESI高被引數據庫,1篇入選2014年中國百篇最具影響國際學術論文。程新兵博士曾獲得清華大學研究生學術新秀、優秀博士論文一等獎等獎勵。

清華大學張強研究團隊致力于能源材料,尤其是金屬鋰、鋰硫電池、電催化方面的研究。在金屬鋰負極領域內,通過原位手段研究固態電解質面膜,采用納米骨架、人工SEI、表面固態電解質保護調控金屬鋰的沉積行為,抑制鋰枝晶生長,實現金屬鋰的高效安全利用。這些相關研究工作發表在Small 2014, 10, 4257; ACS Nano 2015, 9, 6373; Adv. Mater. 2016, 28, 2155-2162; Adv. Mater. 2016, 28, 2888-2895; Adv. Sci. 2016, 3, 1500213; Energy Storage Mater. 2016, 3, 77-84; Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 1605989; Energy Storage Mater. 2017, 6, 18-25; Chem 2017, 2, 258–270; Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 7764等。近期,該研究團隊在Chem. Rev.上進行了二次電池中安全金屬鋰負極評述(Chem. Rev. 2017, 117, 10403)。

美國德雷克塞爾Yury Gogotsi(尤里-高果奇)教授是碳素材料和陶瓷材料技術領域的國際知名學者。多年來,Yury Gogotsi教授帶領研究團隊在碳材料領域開展了深入系統的研究,采用先進方法獲得了新穎的碳納米管、介孔碳、洋蔥碳以及石墨烯等多種碳材料,并探索了它們在鋰離子電池、電化學電容器中的應用,取得了一系列重要的研究成果。他在國際上率先將層狀陶瓷(MAX相)剝離為二維材料(MAXene,如二維過渡金屬碳化物或碳氮化物)。近年來,Yury Gogotsi教授承擔了美國國防部、能源部以及國家自然科學基金的許多重要科研項目。目前已發表450余篇學術論文,其中在Science、Nature及其子刊發表論文超過25篇,Science、Nature及Nature系列、Adv Mater等著名期刊上發表論文超過400篇,被引用次數超過21000次,并與人合著2本著作,參與了13本書的編著。其研究成果得到了同行專家的高度評價,先后獲得美國、歐洲、中國等多個國家40余項學術獎勵,他曾獲得包括“European Carbon Association Award”、“Highly Cited Researcher”在內的多個國際獎項及榮譽,2014年被Thomson Reuters評為“世界最有影響力的科學家”。